こんにちは、清瀬いんどう歯科の田中です(^.^)

普段、無意識に行っている呼吸ですが、

空気を吸ったり吐いたりするのが、

鼻からか口からか意識したことはありますか❔🤔💡

テレビを見ている時やボーっと歩いている時、眠っている時などに

「少しでもお口を開けているかも…」と思い当たる人は

口から息を吸って吐いている=口呼吸をしている可能性があります❗

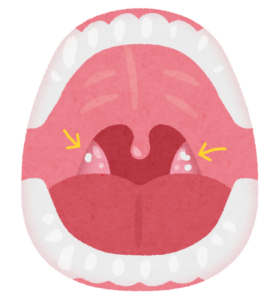

鼻呼吸では鼻毛や粘膜がウィルスをブロックしてくれますが、

お口は呼吸のための器官ではないのでフィルター機能がありません😭

口呼吸では風邪のウィルスがそのまま体内に取り込まれてしまうため

風邪を引きやすくなってしまうのです(>_<)💦

【口呼吸が及ぼす悪影響】

免疫力の低下によって風邪や喘息、アトピー性皮膚炎、

花粉症などのアレルギー性疾患、またお口の中が乾燥して

唾液の分泌が悪くなるため、むし歯や歯周病、

口臭などを引き起こします😱😱

このように口呼吸には様々なデメリットがあるので、

こうしたリスクを回避するために「口呼吸になっているな💭」と

感じた方は鼻呼吸を意識するようにしてください😤🤍

そして口呼吸から鼻呼吸にシフトするためにまず必要なのは、

お口周りの筋肉を鍛えることです❕❕❕

有効な方法としてはよく噛んで食べる習慣をつけることが大切で、

よく噛むことは歯にとっても体全体にとっても良い影響を及ぼします✨

しかし、鼻炎などで鼻呼吸が難しい場合や花粉症などの

鼻づまりが原因で鼻呼吸が難しい場合は無理をせず、

まずはマスクを着用するなどして口呼吸のデメリットを少しでも軽減しておき、

症状がおさまってから鼻呼吸にシフトしていくことを意識してください😉

【鼻呼吸ワンポイントアドバイス】

◎食事時には、姿勢を正してお口をしっかり閉じたまま、

左右均等に噛むようにしてください👄

◎1日3回、お口を閉じてガム(キシリトールガムなど)を噛む👍🏻

◎口輪筋(お口のまわりの筋肉)を鍛える💪🏻🌟

![]()

お口のことで何か気になることがありましたらお気軽にご相談ください🚗💨

また、清瀬いんどう歯科ではInstagramの更新も行っております✨

是非そちらも併せてご覧ください😁💙

![]()

Instagram📱Twitter @kiyose_indo